地球全体を感じる素材!?

海なし県からこんにちは

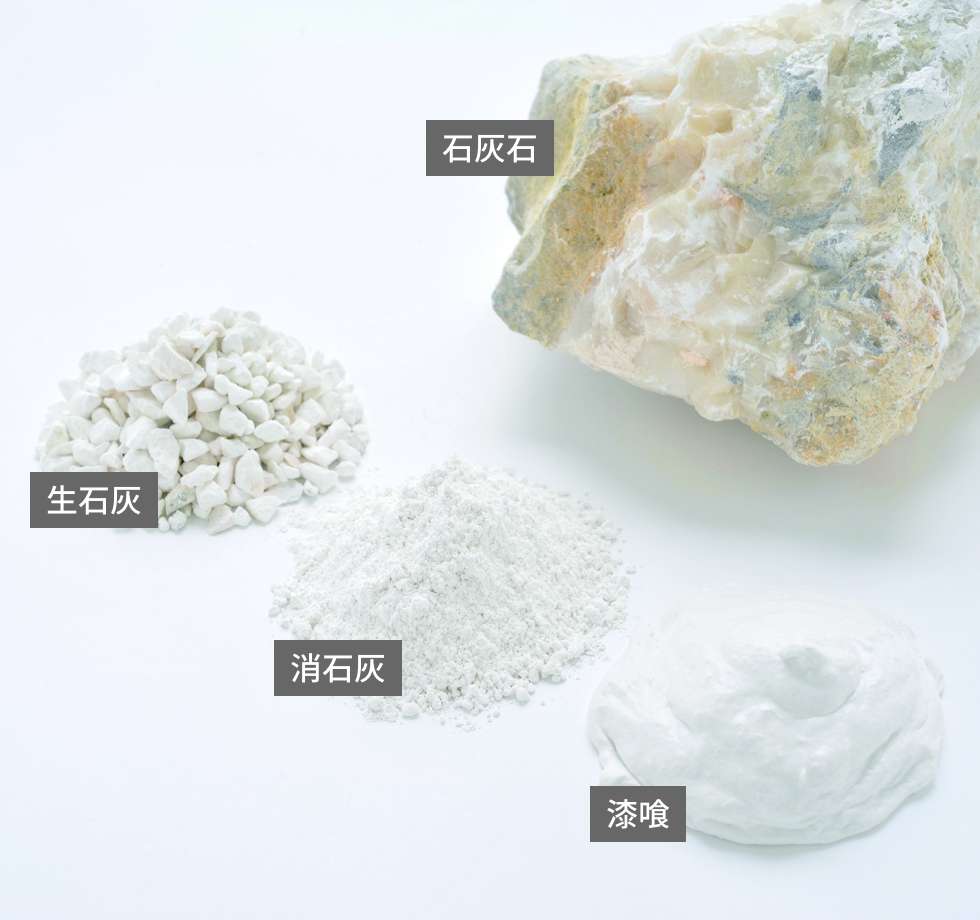

漆喰(しっくい)とは、消石灰(水酸化カルシウム)を主原料とした、コテで塗る壁材のことです。主原料の消石灰は元を辿ると、なんとサンゴ礁にたどり着きます。海の底にあったサンゴ礁が地殻変動などで隆起し、陸地になったものが「石灰鉱脈」、そこから採掘された石が「石灰石」です。これを高温の炉で焼いてできた「生灰石」に水を加えると、漆喰の原料である「消石灰」になります。スタートは海だけどゴールは山。漆喰は地球全体を感じる素材と言えるのかもしれません。

私たち日本プラスターの本社・工場も、栃木県佐野市にあります。佐野市の中でも北東に位置する葛生エリア(旧・葛生町)は石灰の一大産地として有名で、古くから石灰石の採掘と加工が盛んな土地です。特に戦後から高度経済成長期にかけての葛生町は、石灰の採掘や粉砕の際に生じる粉塵で、あたりが真っ白に曇るほどだったそうです。

私たちは

壁に囲まれて生きている

漆喰でしか味わえない空気

町中が真っ白になるほど活気のある葛生で創業し、ドロマイトプラスターや漆喰などの塗り壁材を取り扱ってきた日本プラスターでしたが、日本の住宅トレンドが塗り壁から安価で手軽、工期も短くて済む壁紙へと移行すると状況が一変しました。現在でも日本の住宅のほとんどは壁紙が使用されており、漆喰は全体のほんの1%程度(2004年当時)という状況です。

一方で、90年代後半になると「シックハウス症候群」が大きな社会問題に。これは建材などから放出される有害な化学物質が原因となって引き起こされる、さまざまな健康障害のこと。最も被害の大きかった1995年以降、徐々に発生件数は落ち着いてきているものの、生活の基盤となる家そのものが健康の脅威になり得るという事実を、私たちは絶対に忘れません。

改めて周囲を眺めてください。私たちは常に壁に囲まれて生活しています。その壁は何を使っていますか? 大きく深呼吸をしてみてください、その空気は美味しいですか?

私たちはこれまで数多くの、漆喰DIYを施したお住まいを訪ねてきました。大切に漆喰を塗り上げた家は、玄関を開けて一歩足を踏み入れただけで空気の違いを感じます。ひと言で言えば「空気がうまい」のです。この空気の違いを伝えるために、私たちはある取り組みを始めました。それが、漆喰の科学的な研究です。

空気がうまい理由を科学する

証明された漆喰の機能性

漆喰は強アルカリ性の性質を持っています。この性質こそがお住まいの様々な不具合に良い影響を与えてくれています。漆喰の機能性についてはこちらで詳しくご紹介していますので、ぜひそちらもご一読ください。

漆喰にはたくさんの機能があることを、日本プラスターは知っていました。しかし、時代は「壁紙」を選ぶ。この状況を変えるために私たちが取り組んだのは、漆喰の機能性に関する科学的な証明でした。そこで、社内に漆喰を正しく科学する研究開発部(現・技術部)を設け、漆喰の機能性についての学術論文を発表。続けて宇都宮大学、島根大学、東京慈恵会医科大学といった学術機関と共同で、漆喰の優れた機能性を実証してきました。今日、謳われている漆喰の魅力。その再発掘と再認識の先陣を切れたことを、漆喰カンパニーを名乗る私たちはとても誇りに思っています。

人は漆喰のチカラを太古から知っていました

ここで少し歴史の問題です。

問題

次の史跡・名画のうち、漆喰を使用して

いるものは何個あるでしょう?

20000年前の洞窟に描かれたラスコーの壁画(フランス)

ミケランジェロの傑作「システィーナ礼拝堂天井画」(バチカン)

7世紀末から8世紀初頭に作られたとされる高松古墳の壁画(日本)

1200年前から現存する法隆寺金堂の壁(日本)

画像元:Wikipedia

1333年に建立された白鷺城こと姫路城の壁(日本)

答え

すべて漆喰を使用しています!

漆喰の調湿性が美しい絵画を保存し、大切な宝物をカビや湿気から守る。

月明かりでも白く輝く純白の壁は侵入者を拒み、権力の象徴として燦然と佇む。

私たちが論文を書くよりも遥か昔から、漆喰が優秀な素材として多くの人に愛されて続けてきたことの証とも言えます。

ラフも気品も

兼ね備えた美しさ

これこそ漆喰の最大の魅力

多くの家が壁紙に包まれている理由はいくつかありますが、「漆喰は左官職人が扱うもの」という、日本特有のイメージも大きな要因のひとつと言えます。この類まれなる塗り壁材「漆喰」を、多くの人に知っていただくために、ひとりでも多くの方にもっと気軽に漆喰を壁に塗って欲しい。そんな思いを胸に、試行錯誤の末に登場したのが「漆喰うま〜くヌレール」です。

こちらの写真はイタリア南部の街、プーリア州アルベロベッロの街並みです。世界遺産にも登録されるこの独特な家「トゥルッリ」の壁には漆喰が使用されています。イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国は、漆喰文化が一般レベルで浸透している、まさに漆喰の本場。とても身近な素材なので、ゴム手袋をはめたお母さんが、漆喰でささっと壁の補修をしているなんて光景も珍しくありません。

このように、職人技とは異なるラフな仕上がりであっても、なんだかかっこいい、かわいい、美しい。これこそ、漆喰の最大の魅力ではないでしょうか。日本古来の平滑で美しい漆喰壁と、DIYによる身近な漆喰壁。ラフと気品を兼ね備えた漆喰の魅力を皆様と共に広げることで、日本の新たな漆喰文化を生み出すことができると私たちは信じています。